Il 1° novembre 2024, è uscito “Songs Of A Lost World”, l’attesissimo album del ritorno dei Cure dopo 16 anni di attesa, quattordicesimo in studio e primo dai tempi del deludente “4:13 Dream” (2008).

Bisogna dire che cinque brani su otto di questo album ossia “Alone”, “A Fragile Thing“, “And Nothing Is Forever“, “I Can Never Say Goodbye” ed “Endsong“, hanno infatti avuto un origine live e sono stati successivamente rielaborati in sala di registrazione.

Questo album scritto e arrangiato interamente da Robert Smith, è stato prodotto e mixato dal cantante e da Paul Corkett, ingegnere del suono ai tempi di “Wild Mood Swings” e poi produttore di “Bloodflowers“, presso i Rockfield Studios in Galles. Oltre a Smith e Gallup ci sono i musicisti che l’hanno accompagnato in questi ultimi anni di carriera tra cui Jason Cooper alla batteria, Roger O’Donnell alla tastiera e Reeves Gabrels alla chitarra.

Otto canzoni, buona parte delle quali già conosciute, almeno da quelle persone, oltre un milione e 300mila, che hanno affollato il tour mondiale del 2022 in cui il gruppo ha presentato in anteprima alcuni brani come “Alone”, primo singolo svelato il 26 settembre assieme all’annuncio ufficiale dell’album.

Il tempo sembra essersi fermato, ascoltando “Alone”, come se si potesse davvero tornare indietro, al mondo perduto, forse però non è possibile, è solo un trucco da illusionista dell’eterno ragazzo immaginario Robert Smith, ancora con il suo eyeliner e il rossetto rosso sbavato alla sua veneranda età.

“Alone”, oscura, epica, orchestrale, è solo un miraggio di nuova grande canzone dei Cure, però ha assolto pienamente al ruolo di apripista, perché ha saputo ridestare un’emozione collettiva con sincerità, a cuore aperto con tappeti di tastiere e di pianoforte, e la voce di Robert Smith che entra dopo tre minuti. È una canzone nata durante una passeggiata in un bosco, e dalle parole del poeta Ernest Dowson.

A 65 anni, con un pesante fardello di lutti alle spalle, la perdita dei genitori prima e quella del fratello Richard poi, Smith ha mutato il suo sguardo: “Le mie canzoni hanno sempre avuto questo elemento, la paura della mortalità, È sempre stato così, fin da quando ero giovane. Ma quando si invecchia, diventa più reale” ha dichiarato in un intervista Social.

“I Can Never Say Goodbye”, dedicata all’amato fratello Richard, prende lo slancio su un’altra lunga intro ,2 minuti, col rumore di un temporale a preludere a delicati rintocchi di piano, raccontando l’ultima sera insieme con parole amare: “Something wicked this way comes- To steal away my brother’s life- I could never say goodbye”. Un brano struggente, che per Smith è servito a elaborare il lutto e che nelle esecuzioni live spesso lo vede commosso al limite delle lacrime.

Non meno dolente e sicuramente più potente rispetto alla versione live, la ninnananna di “And Nothing Is Forever”, sostenuta dal piano e dagli archi e poi chitarre in crescendo, per un risarcimento ideale a una persona cara a cui Smith aveva promesso di stare vicino sul letto di morte senza poi riuscire a mantenere l’impegno.

In “Drone: NoDrone” racconta lo spiacevole incontro ravvicinato dello stesso Smith con un drone volante, avvistato sopra il suo giardino, condensando tutta la rabbia per quell’intrusione, metafora del voyeurismo ossessivo della società contemporanea, in un vortice di chitarre elettriche abrasive e basso distorto su cui si erge la voce irata di Smith.

In “Warsong” riannoda ancora il filo di “Disintegration” con l’organo a pompa che pare quasi replicare l’attacco di “Untitled” prima dell’irruzione di chitarre in feedback, batteria ed effetti sonori stranianti, a mimare i conflitti e le rappacificazioni cicliche che Smith dice aver avuto con una persona (una canzone nata dunque da vicende personali, ma che non può non evocare la sinistra contemporaneità dei nuovi fronti di guerra aperti in più parti del mondo).

Il secondo singolo, “A Fragile Thing”, è un brano più duro, scandito dal piano e dal basso di Simon Gallup, con chitarre e batteria che dettano un ritmo più sostenuto, prima di un assolo di chitarra più conciso e accattivante, con intro abbreviata e linee di chitarra tintinnanti ad assecondare il mood romantico, condensato nel canto sospeso di Smith.

In “All I Ever Am” si fa valere per l’andatura incalzante dettata da batteria e synth, descrivendo la sfida quotidiana dell’accettazione di se stessi, tra fantasmi, sogni e speranze che arrivano a definire l’io presente.

L’epica liturgia conclusiva di “Endsong” 10 minuti e 23 secondi di estasi e di solennità, funge da naturale contraltare all’incipit di “Alone”, con cui condivide lo spleen desolato “It’s all gone, it’s all gone”,scritta dal leader dei Cure nel 2019, pensando ai suoi 60 anni e al cinquantenario dello sbarco dell’uomo sulla Luna, è la chiusura perfetta del cerchio e del disco , che inizialmente si doveva intitolare “Live From The Moon”, con uno Smith sconsolato che si chiede dove sia andato a finire quel bambino che guardava la luna, riflettendo su come il mondo abbia ormai smarrito quello slancio progressista e ottimista verso il futuro. Dieci minuti e trenta dominati da un beat circolare e da strati di tastiere, su cui si stagliano gli intrecci alla sei corde, con il cantante che attende ben sei minuti prima di entrare in scena, affidando poi a una lunga coda di chitarra elettrica il congedo finale.

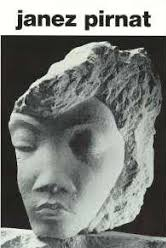

Tra i collaboratori di questo progetto va menzionato anche Andy Vella, l’autore della copertina in cui campeggia una scultura del 1975 di Janez Pirnat, intitolata Bagatelle, che ricorda il famoso Volto su Marte pubblicato dalla Nasa nel 1976.

“Songs Of A Lost World”, a mio avviso è probabilmente il migliore dai tempi di “Bloodflowers”, anche se non così ispirato come alcuni di noi sognavano ma forse era anche eccessivo pretenderlo, dopo tutti questi anni. Piace l’idea di vedere nuove generazioni accostarsi all’universo di Robert Smith e compagni, di veder rifiorire uno storico marchio wave che ha saputo costantemente rinnovarsi, dai fasti dark all’era pop, anche se, in fondo, permane la nostalgia per il nostro mondo perduto: quello dei Cure della stagione d’oro, che chissà se e quando tornerà.

Il nuovo disco dei Cure è, forse per la prima volta, da molti anni a questa parte, un ritorno convincente ai fasti del passato più “dark” della band. Dimenticatevi la spensieratezza di “Friday I’m in Love”, qui siamo nei territori lugubri di “Bloodflowers” (2000) e “Disintegration” (1989), ma senza il lato più pop di una “Lovesong” o il conforto malinconico di una “Pictures Of You”. Come suggerisce il titolo stesso, “Canzoni di un mondo perduto” è una passeggiata a ritroso nella memoria sfocata di un mondo che non c’è più, quando Smith era perso nelle foreste di “Seventeen Seconds” (1980), tra le nebbie grigie di “Faith” (1981) o nelle profondità del pozzo più nero di “Pornography” (1982), giusto per citare la trilogia dark “originale”. Come aveva detto benissimo Mark Fisher nei suoi scritti, la cosa più interessante dei Cure era la malattia e allora “Songs Of a Lost World” è la malattia dei Cure all’ultimo stadio, la sua accettazione e in un certo senso anche il suo superamento.

Tutto il disco, in realtà, è pervaso da un senso di fine imminente, e non a caso proprio la parola “fine” ritorna più volte nei testi come un mantra che attraversa tutto l’album, dall’apertura di “Alone” (This is the end of every song that we sing) alla chiusura di “Endsong” (Left alone with nothing at the end of every song). D’altra parte, “non c’è niente che tu possa fare per cambiare la fine”, come sentenzia “A Fragile Thing”, secondo singolo estratto dell’album.

In “And Nothing Is Forever“, Smith parla della paura che abbiamo di morire da soli, e indirettamente in “I Can Never Say Goodbye“, scritta dopo la morte improvvisa di suo fratello Richard scandita dal piano, con le chitarre (di Reeves Gabrels, storico musicista di David Bowie da tempo con i Cure).

A 65 anni Robert Smith è una persona diversa da quella che nel 1982 in cui declamava in “One Hundred Years” “Non importa se moriremo tutti“, ora la morte è una realtà meno lontana e meno romanticamente idealizzabile e tocca farci i conti e oggi Smith ha trovato piuttosto nelle parole della poesia “Dregs” del poeta decadente inglese Robert Dowson ,”Questa è la fine di ogni canzone che cantiamo“, le liriche da cui far germogliare tutto il progetto, in tutto questo filo conduttore è quello della solitudine, in molte situazioni della vita ma anche di fronte alla morte.

Ma c’è anche la confusione e la rabbia di fronte a situazioni più prosaiche, come quella la ispiratrice di “Drone: nodrone“, in cui Smith ha riversato il suo sgomento suscitato dall’intrusione di un drone nella privacy della sua casa, episodio emblematico di una società in cui la tecnologia ha reso possibile (e per molti discutibilmente lecito) curiosare nelle vite di chiunque.

“Warsong”, un suono cupo, quello di un organo mette tristemente i piedi nell’attualità, partendo come una canzone sui conflitti personali per salire di scala e prendere atto che probabilmente il conflitto e la guerra fanno parte della natura umana.

Se pur nel 2000 l’album “Blooflowers” era stato salutato positivamente come una ritorno alle atmosfere cupe più tipicamente affini al gruppo il punto di debole di quel disco era nella composizione, un lavoro apprezzabile nella sua totalità ma povero di pezzi veramente memorabili. Prova ne è la loro scomparsa dalle scalette dei concerti degli anni a venire.

In “Songs of a Lost World” l’impressione è che invece le canzoni degne di rientrare con un proprio peso specifico nella storia dei Cure ci sono, non solo “Alone”, che alla sua uscita ha suscitato entusiasmi quasi unanimi, anche “And Nothing Is Forever“, con il suo ambiguo stare a cavallo tra tristezza e sollievo, ma anche “I Can Say Goodbye” ,costruita attorno a un giro di piano di Smith, e soprattutto la maestosa “Endsong” che chiude l’album, quasi dieci minuti, di cui oltre cinque assorbiti da un’introduzione strumentale, che chiudono il cerchio aperto da “Alone” senza lasciare un senso di redenzione quanto di consapevolezza. Interessante anche “All I Ever Am“, una canzone catartica, quella che definiremmo una feel good song, con una bella ritmica trascinata da un drumming martellante mentre Smith canta della difficoltà di sovrapporre ciò che è oggi con, la sua visione della vita e del mondo, con ciò che è stato.

Un album che Robert Smith si è deciso a pubblicarlo dopo 16 anni di annunci e retromarce su uscite di nuova musica che poi non appariva mai perché non convinceva in pieno il mastermind dei Cure…

Il mood generale e l’atmosfera di tutto il disco: 8 brani e 50 minuti fatti di rimpianti, morte, solitudine, smarrimento e rassegnazione.

Oltre quarant’anni fa, “Pornography” si apriva con una frase di un nichilismo sconcertante: “Non importa se moriremo tutti”, oggi invece, sembra dirci Robert Smith, importa eccome, ma non possiamo farci niente.

I Cure di Robert Smith sono vivi e vegeti, sono una band che ha fatto la storia del rock, ma che oggi non profuma solo di passato e di ricordi, ma dimostra di saper stare alla grande nel mondo musicale contemporaneo alla loro maniera.

Ascoltando questo album, senti che queste canzoni non sono quelle di una band che vuole dire addio, c’è un momento, in quel bellissimo film che è “Sing Street” di John Carney, in cui si parla dei Cure, vengono definiti “happysad”, “felicitristi”, ed è un modo perfetto per definire quella che è stata la loro musica in questi anni.

La lunga attesa è finita ed è finita bene!

Restate sintonizzati su Radio Febbre per ascoltare le canzoni di questo nuovo album!

Da parte Mia è tutto.

Alla Prossima da SonoSoloParole.