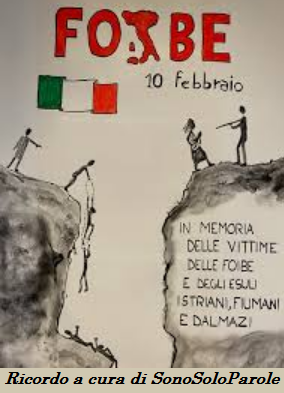

Oggi voglio ricordare un altro momento vergognoso della nostra storia in cui ogni 10 Febbraio viene commemorato come Il Giorno del Ricordo e in cui torniamo a riflettere sulle foibe, ma cosa sono e perché le commemoriamo?

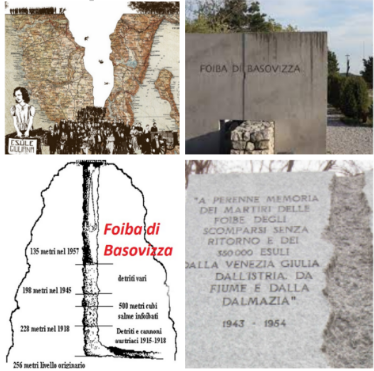

Inizio col dire che, il termine “foiba” è una corruzione dialettale del latino “fovea”, che significa “fossa” e indica delle cavità carsiche con ingresso a strapiombo, cavità verticali tipiche del territorio carsico del Friuli Venezia Giulia e dell’Istria, ma il loro nome è uscito dai dizionari di geologia per divenire tristemente famoso quando nel 1943-1945 sono state usate per seppellirvi gli italiani giuliano-dalmati e anche gli sloveni oppositori dei comunisti jugoslavi.

La tragica vicenda degli eccidi delle foibe è rimasta a lungo vergognosamente avvolta nel silenzio, emergendo solo negli ultimi anni con maggiore chiarezza.

Per comprendere a fondo il fenomeno del massacro delle foibe, è necessario esaminarne le radici nella secolare contesa tra la popolazione italiana e quella slava per il controllo dei territori del Nord-Est, in particolare l’Adriatico orientale.

Questa disputa affonda le sue origini nella fine della Prima Guerra Mondiale, quando il confine tra Italia e Jugoslavia venne delineato dalla cosiddetta “Linea Wilson”(prende il nome dal presidente degli Stati Uniti Thomas Woodrow Wilson), tale delimitazione portò alla sottrazione di una cospicua parte dell’Istria agli slavi, con circa 500.000 persone costrette a vivere in un territorio divenuto straniero, sotto il dominio di un popolo percepito come oppressore.

Non sorprende, quindi, il malcontento che si sviluppò tra le popolazioni slave, ma ciò in cui si trasformò questo risentimento è una storia di brutalità che non si può né comprendere né spiegare.

Una prima ondata di violenza esplose già durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale , nel momento in cui,l’8 settembre 1943 l’Italia firmò l’armistizio con gli anglo-americani e i tedeschi assunsero il controllo del Nord della penisola instituendo un governo fantoccio guidato da Mussolini. Fu a partire da quel momento che, in Istria e in Dalmazia, i partigiani jugoslavi iniziarono a rivendicare il possesso di quei territori, torturando e gettando nelle foibe gli Italiani fascisti e non solo.

Per comprendere la situazione storica, si deve sapere che nei primi vent’anni del 1900, e tutt’oggi, nella regione del Friuli vivevano persone appartenenti ad etnie differenti: italiani e slavi (quest’ultimi si possono poi ulteriormente dividere in croati, sloveni, serbi) ma con l’instaurarsi del regime fascista in Italia, il governo di Mussolini attuò una politica di “italianizzazione forzata” in questa zona del paese.

A partire dal 1922 furono introdotti una serie di provvedimenti come l’impossibilità di parlare lingue differenti dall’italiano in ambito pubblico, per esempio, o la modifica del proprio cognome slavo in italiano.

Nacquero così i primi movimenti rivoluzionari e organizzazioni antifasciste di matrice social-comunista, TIGR e Borba, poi l’OF, il Fronte di Liberazione Sloveno. Alla fine degli anni ‘30, con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la politica di snazionalizzazione si rivelò un vero e proprio buco nell’acqua e l’unico risultato fu quello di alimentare l’odio da parte della popolazione “allogena” (slovena, croata) nei confronti dello Stato Italiano.

Non appena Hitler invase la Polonia, l’1 settembre 1939, quasi tutte le province balcaniche si allinearono con l’Asse ad eccezione della Jugoslavia, la quale però stava per giungere ad un accordo con la nazione tedesca. Mentre il capo di stato jugoslavo Cvetković si trovava a Vienna per incontrare il Führer e firmare l’accordo, a Belgrado fu organizzato un colpo di stato che non permise la riuscita del concordato.

Hitler attaccò la Jugoslavia, la conquistò e divise i suoi territori tra Italia e Germania, 800.000 croati e sloveni entrarono a far parte del Regno d’Italia, l’OF organizzò quindi delle rivolte cittadine che provocarono la risposta dello Stato Italiano e furono costruiti ben 202 campi di lavoro in cui vennero integrati partigiani e rivoltosi.

Il 3 settembre del 1943 l’Italia firmò segretamente con gli Alleati l’Armistizio di Cassibile: l’esercito italiano iniziò a sgretolarsi a poco a poco lasciando spazio alle truppe della Wehrmacht, la conseguenza fu un vero e proprio vuoto di potere a seguito del quale si affermarono in modo stabile, verso la fine del 1943, i movimenti comunisti slavi che rimasero nascosti per l’intera durata della guerra.

Queste organizzazioni puntarono a rafforzare il trinomio italiano=padrone=fascista e in questo periodo ebbe inizio la vicenda delle foibe, durante la quale vennero processati e condannati un considerevole numero di innocenti, uccisi per raggiungere l’obiettivo di cancellare ogni traccia del regime fascista italiano.

Dal 1 Ottobre 1943 ebbe luogo l’Operazione Nubifragio organizzata dalla Germania nazista, che così ottenne il dominio su tutto il Friuli e l’Istria, Hitler, per placare le correnti comuniste venute alla luce in seguito all’armistizio, mise a capo di questa regione Friedrich Rainer, che cercò di instaurare una nuova politica di germanizzazione.

Questa politica fu differente da quella fascista, perché rese maggiormente partecipe la popolazione locale negli ambiti pubblici, pur mantenendo i poteri più forti, l’esercito, per esempio, in mano tedesca.

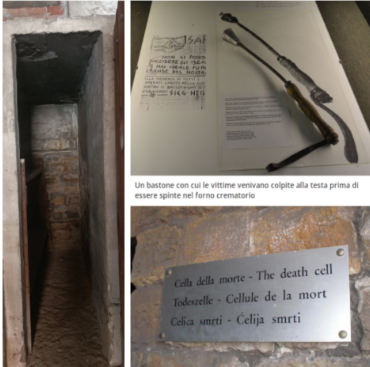

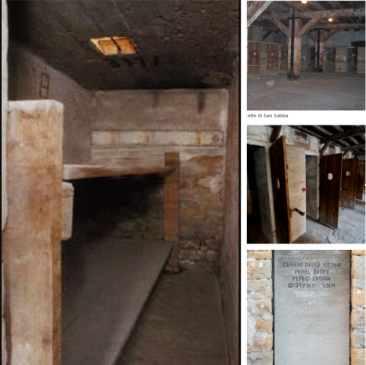

È in questo periodo che La Risiera di San Sabba (di cui vi allego le foto dell’interno della Risiera) venne adibita a lager e fu nei fatti l’unico campo di concentramento italiano provvisto di un forno crematorio, nel 1944 intanto il regime fascista di Mussolini perse completamente potere e gli italiani, insieme a sloveni e croati, si ritrovarono nelle mani di generali tedeschi che impedirono loro qualunque forma di libertà di espressione.

Nel 1943, dopo tre anni di guerra, le cose si erano messe male per l’Italia. Il regime fascista di Mussolini aveva decretato il proprio fallimento con la storica riunione del Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio 1943, ne erano seguiti lo scioglimento del Partito fascista, la resa dell’8 settembre, lo sfaldamento delle nostre Forze Armate.

Nei Balcani, e particolarmente in Croazia e Slovenia, le due regioni balcaniche confinanti con l‘Italia, il crollo dell’esercito italiano aveva fatalmente coinvolto le due capitali, Zagabria (Croazia) e Lubiana (Slovenia), qui avevano avuto il sopravvento le forze politiche comuniste guidate da Josip Broz, nome di battaglia “Tito”, che avevano finalmente sconfitto i famigerati “ustascia” , i fascisti croati agli ordini del dittatore Ante Pavelic che si erano macchiati di crimini, e i non meno odiati “domobranzi”, che non erano fascisti, ma semplicemente ragazzi di leva sloveni, chiamati alle armi da Lubiana a partire dal 1940, allorché la Slovenia era stata incorporata nell’Italia divenendone una provincia autonoma.

La prima ondata di violenza esplose proprio dopo la firma dell’armistizio, l’8 settembre 1943, in Istria e in Dalmazia i partigiani jugoslavi di Tito si vendicarono contro i fascisti che, nell’intervallo tra le due guerre, avevano amministrato questi territori con durezza, imponendo un’italianizzazione forzata e reprimendo e osteggiando le popolazioni slave locali.

Con il crollo del regime, verso la fine del 1943, i fascisti e tutti gli italiani non comunisti vennero considerati nemici del popolo, prima torturati e poi gettati nelle foibe, morirono, si stima, circa un migliaio di persone, le prime vittime di una lunga scia di sangue.

Tito e i suoi uomini, fedelissimi di Mosca, iniziarono la loro battaglia di (ri)conquista di Slovenia e Croazia, di fatto annesse al Terzo Reich, senza fare mistero di volersi impadronire non solo della Dalmazia e della penisola d’Istria, dove c’erano borghi e città con comunità italiane sin dai tempi della Repubblica di Venezia, ma di tutto il Veneto, fino all’Isonzo.

All’inizio del 1944 si sviluppò la Resistenza italiana, che però non possiede una corrente unitaria, si contavano: i GAP, Gruppi di Azione Patriottici, di matrice comunista; il CLN, Comitato di Liberazione Nazionale e le Brigate Osoppo guidate dalla Democrazia Cristiana, questi tre gruppi entrarono poi in contrasto con la Resistenza jugoslava.

Sempre in questo periodo, grazie all’OF, la Slovenia riuscì a proclamarsi indipendente e la Croazia venne sottratta all’Italia per essere annessa alla Jugoslavia.

Rilevante, soprattutto, fu l’ascesa del maresciallo Tito, capo del partito comunista jugoslavo, che diventò capo del governo e dittatore e lui aveva un obiettivo politico ben preciso ossia annettere tutti i territori abitati da slavi, quindi anche gran parte del Friuli, alla sua nuova Jugoslavia.

Nel frattempo, la Resistenza italiana cercò di creare un fronte unico con quella slovena e croata, ma fallì poiché gli allogeni pretendevano innanzi tutto di definire i confini degli stati che sarebbero nati a seguito della lotta partigiana.

Diversi furono i protagonisti che ebbero un ruolo centrale nella vicenda: Palmiro Togliatti e Georgi Dimitrov indussero i rispettivi eserciti a combattere uniti per un’unica liberazione nazionale.

Il CLN, che dirigeva la Resistenza italiana, e l’OF trovarono quindi un accordo ed unirono le forze rinviando la questione dei confini al dopoguerra.

Nella prima metà del 1945, parallelamente alla lotta partigiana slava, si sviluppò la seconda ondata del fenomeno delle foibe, nonostante l’alleanza con il CLN e altre migliaia di persone furono gettate nelle cavità.

Nei primi mesi del 1945 entrano in scena gli alleati: Winston Churchill, primo ministro del governo britannico e Franklin Delano Roosevelt, presidente degli USA, avevano posizioni differenti riguardo a come intervenire nella vicenda del Friuli, sostenere la Resistenza o porre fine agli infoibamenti?

Le forze partigiane erano divise, nonostante l’accordo stipulato tra il governo jugoslavo e quello italiano.

Gli Alleati decisero di seguire il consiglio di Roosevelt, optando quindi per l’attendismo sino a quando, il 14 aprile del 1945, gli sloveni attaccarono Trieste, il nuovo presidente degli USA Truman, eletto il 12 aprile dello stesso anno, decise allora di intervenire a favore dell’Italia e il 2 maggio gli Alleati trovano un accordo con Tito e i territori contesi vennero divisi dalla Linea Morgan, l’attuale confine friulano e il maresciallo jugoslavo fu costretto a firmare l’accordo a causa del mancato appoggio di Stalin e col finire di questa contesa territoriale, finì anche la vicenda delle foibe.

Fino alla fine di aprile del 1945 i partigiani jugoslavi erano stati tenuti a freno dai tedeschi, che avevano dominato Serbia, Croazia e Slovenia con il pugno di ferro dei loro ben noti sistemi, stragi, rappresaglie dieci a uno, paesi incendiati e distrutti, ma con il crollo del Terzo Reich nulla ormai poteva più fermare gli uomini di Tito, irreggimentati nel IX Korpus, e la loro polizia segreta, l’OZNA, Odeljenje za Zaštitu Naroda, Dipartimento per la Sicurezza del Popolo, il cui obiettivo era l’occupazione dei territori italiani.

Nella primavera del 1945 l’esercito jugoslavo occupò l’Istria (fino ad allora territorio italiano, e dal ’43 della Repubblica Sociale Italiana) e puntò verso Trieste, per riconquistare i territori che, alla fine della Prima guerra mondiale, erano stati negati alla Jugoslavia.

Non aveva fatto i conti, però, con le truppe alleate che avanzavano dal sud della nostra penisola, dopo avere superato la Linea Gotica, la prima formazione alleata a liberare Venezia e poi Trieste fu la Divisione Neozelandese del generale Freyberg, l’eroe della battaglia di Cassino, appartenente all’Ottava Armata britannica, fu una vera e propria gara di velocità.

Gli jugoslavi si impadronirono di Fiume e di tutta l’Istria interna, dando subito inizio a feroci esecuzioni contro gli italiani, ma non riuscirono ad assicurarsi la preda più ambita: la città, il porto e le fabbriche di Trieste.

La Divisione Neozelandese del generale Freyberg entrò nei sobborghi occidentali di Trieste nel tardo pomeriggio del 1° maggio 1945, mentre la città era ancora formalmente in mano ai tedeschi, che, asserragliati nella fortezza di San Giusto, si arresero il 2 Maggio, impedendo in tal modo a Tito di sostenere di aver “preso” Trieste. La rabbia degli uomini di Tito si scatenò allora contro persone inermi in una saga di sangue degna degli orrori rivoluzionari della Russia del periodo 1917-1919.

Tra il maggio e il giugno del 1945 migliaia di italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia furono obbligati a lasciare la loro terra, altri furono uccisi dai partigiani di Tito, gettati nelle foibe o deportati nei campi sloveni e croati e secondo alcune fonti le vittime di quei pochi mesi furono tra le 4.000 e le 6.000, per altre 10.000.

Fin dal dicembre 1945 il premier italiano Alcide De Gasperi presentò agli Alleati una lista di nomi di 2.500 deportati dalle truppe jugoslave nella Venezia Giulia e indicò in almeno 7.500 il numero degli scomparsi, in realtà, il numero degli infoibati e dei massacrati nei lager di Tito fu ben superiore a quello temuto da De Gasperi.

Le uccisioni di italiani, nel periodo tra il 1943 e il 1947, furono almeno 20.000, gli esuli italiani costretti a lasciare le loro case almeno 250.000.

I primi a finire in foiba nel 1945 furono carabinieri, poliziotti e guardie di finanza, nonché i pochi militari fascisti della RSI e i collaborazionisti che non erano riusciti a scappare per tempo e in mancanza di questi, si prendevano le mogli, i figli o i genitori.

Le uccisioni avvenivano in maniera spaventosamente crudele, i condannati venivano legati l’un l’altro con un lungo filo di ferro stretto ai polsi, e schierati sugli argini delle foibe, quindi si apriva il fuoco trapassando, a raffiche di mitra, non tutto il gruppo, ma soltanto i primi tre o quattro della catena, i quali, precipitando nell’abisso, morti o gravemente feriti, trascinavano con sé gli altri sventurati, condannati così a sopravvivere per giorni sui fondali delle voragini, sui cadaveri dei loro compagni, tra sofferenze inimmaginabili.

Soltanto nella zona triestina, 3.000 sventurati furono gettati nella Foiba di Basovizza e nelle altre foibe del Carso.

A Fiume, l’orrore fu tale che la città si spopolò, interi nuclei familiari raggiunsero l’Italia ben prima che si concludessero le vicende della Conferenza della pace di Parigi nel 1947, alla quale, come dichiarò Churchill, erano legate le sorti dell’Istria e della Venezia Giulia.

Fu una fuga di massa ed entro la fine del 1946, 20.000 persone avevano lasciato la città, abbandonando case, averi, terreni.

Alla fine del 1946 la questione italo-jugoslava era divenuta per molti un peso che intralciava la soluzione di altre e ancora più importanti questioni: gli Alleati volevano trovare una soluzione per Vienna e Berlino, l’Unione Sovietica doveva sistemare la divisione della Germania, l’Italia era alle prese con la gestione della transizione tra Monarchia e Repubblica.

In sostanza bisognava determinare dove sarebbe passato il confine tra Italia e Jugoslavia, gli Stati Uniti, favorevoli all’Italia, proposero una linea che lasciava al nostro Paese gran parte dell’Istria, i sovietici, favorevoli ai comunisti di Tito, proposero un confine che lasciava Trieste e parte di Gorizia alla Jugoslavia, la Francia propose una via di mezzo, molto vicina all’attuale confine, che sembrava anche l’opzione più realistica, non perché rispettava le divisioni linguistiche, ma perché seguiva il confine effettivamente occupato dagli eserciti nei mesi precedenti.

Il dramma delle terre italiane dell’Est si concluse con La Firma Del Trattato di Pace di Parigi il 10 febbraio 1947, alla fine, alla conferenza di Parigi venne deciso che per il confine si sarebbe seguita la linea francese e l’Italia consegnò alla Jugoslavia numerose città e borghi a maggioranza italiana rinunciando per sempre a Zara, alla Dalmazia, alle isole del Quarnaro, a Fiume, all’Istria e a parte della provincia di Gorizia.

Il trattato di pace di Parigi di fatto regalò alla Jugoslavia il diritto di confiscare tutti i beni dei cittadini italiani, con l’accordo che sarebbero poi stati indennizzati dal governo di Roma.

Questo causò due ingiustizie, prima di tutto l’esodo forzato delle popolazioni italiane istriane e giuliane che fuggivano a decine di migliaia, abbandonando le loro case e ammassando sui carri trainati dai cavalli le poche masserizie che potevano portare con sé, e, in seguito, il mancato risarcimento.

La stragrande maggioranza degli esuli emigrò in varie parti del mondo cercando una nuova patria: chi in Sud America, chi in Australia, chi in Canada e negli Stati Uniti.

Tanti riuscirono a sistemarsi faticosamente in Italia, nonostante gli ostacoli dei ministri del partito comunista che, favorevoli alla Jugoslavia, minimizzarono la portata della diaspora.

Emilio Sereni, che ricopriva la determinante carica di ministro per l’Assistenza post-bellica, e sul cui tavolo finivano tutti i rapporti con le domande di esodo e di assistenza provenienti da Pola, da Fiume, dall’Istria e dalla ex Dalmazia italiana, anziché farsene carico e rappresentare all’opinione pubblica la drammaticità della situazione minimizzò la portata del problema.

Rifiutò di ammettere nuovi esuli nei campi profughi di Trieste con la scusa che non c’era più posto e, in una serie di relazioni a De Gasperi, parlò di “fratellanza italo-slovena e italo-croata”, sostenne la necessità di scoraggiare le partenze e di costringere gli istriani a rimanere nelle loro terre, affermò che le notizie sulle foibe erano “propaganda reazionaria”.

Come è stato possibile che una simile tragedia sia stata confinata nel regno dell’oblio per quasi sessant’anni?

Tanti, infatti, ne erano passati tra quel quadriennio 1943-1947, che vide realizzarsi l’orrore delle foibe, e l’auspicato 2004, quando il Parlamento Italiano approvò la “legge Menia”, dal nome del deputato triestino Roberto Menia, che l’aveva proposta, sulla istituzione del “Giorno del Ricordo”.

La risposta va ricercata in una sorta di tacita complicità, durata decenni, tra le forze politiche centriste e cattoliche da una parte, e quelle di estrema sinistra dall’altra, fu soltanto dopo il 1989, con il crollo del muro di Berlino e l’autoestinzione del comunismo sovietico, che nell’impenetrabile diga del silenzio incominciò ad aprirsi qualche crepa.

Il 3 novembre 1991 l’allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga si recò in pellegrinaggio alla foiba di Basovizza e, in ginocchio, chiese perdono per un silenzio durato cinquant’anni, poi arrivò la TV pubblica con la fiction “Il cuore nel pozzo”, interpretata fra gli altri da Beppe Fiorello.

Un altro presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, si era recato, in reverente omaggio ai Caduti, davanti al sacrario di Basovizza l’11 febbraio 1993.

Così, a poco a poco, la coltre di silenzio che, per troppo tempo, era calata sulla tragedia delle terre orientali italiane, divenne sempre più sottile e finalmente tutti abbiamo potuto conoscere quante sofferenze dovettero subire gli italiani della Venezia Giulia, dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.

Nel 2005 gli italiani furono chiamati per la prima volta a celebrare il Giorno del Ricordo, in memoria dei quasi 20.000 italiani torturati, assassinati e gettati nelle foibe, le fenditure carsiche usate come discariche, dalle milizie della Jugoslavia di Tito alla fine della Seconda guerra mondiale.

La memoria delle vittime delle foibe e degli italiani costretti all’esodo dalle ex province italiane della Venezia Giulia, dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia è un tema che ancora divide, eppure quelle persone meritano, esigono di essere ricordate.

Secondo stime recenti, le vittime dell’eccidio delle Foibe furono tra le 5.000 e le 10.000 persone, un dato impreciso dovuto al lungo silenzio che per circa cinquant’anni ha avvolto questa tragica vicenda, le vittime non furono solo fascisti o oppositori politici, ma anche e soprattutto civili, tra cui donne, bambini, anziani e chiunque avesse deciso di opporsi alla violenza dei partigiani titini.

Ricordare le foibe è fondamentale per diverse ragioni, storiche, etiche e culturali: Per preservare la memoria storica, le foibe rappresentano una delle pagine più drammatiche e controverse della storia italiana del Novecento. Ricordarle aiuta a mantenere viva la memoria di un passato doloroso, evitando che l’oblio cancelli le vicende di chi ha sofferto e perso la vita durante questi massacri.

Per onorare le vittime, è un atto di giustizia verso le migliaia di uomini, donne, bambini e anziani che furono brutalmente uccisi o costretti ad abbandonare le loro terre, riconoscere il loro sacrificio è un dovere morale.

Per promuovere la riflessione sul valore della pace, le foibe sono un monito contro l’odio etnico, la vendetta e le violenze perpetrate durante i conflitti. Ricordarle permette di riflettere sull’importanza della convivenza pacifica tra i popoli e sull’inutilità della guerra.

Per combattere il negazionismo e l’indifferenza, per troppo tempo il tema delle foibe è stato avvolto dal silenzio e dalla marginalizzazione. Ricordarle significa anche opporsi a qualsiasi forma di negazionismo o indifferenza nei confronti delle vittime.

Per educare le nuove generazioni, ricordare le foibe aiuta a trasmettere alle nuove generazioni i valori della memoria, della giustizia e della responsabilità, affinché simili tragedie non si ripetano in futuro.

In definitiva, commemorare le foibe non è solo un atto di ricordo, ma un’occasione per riflettere sul passato e costruire un futuro più consapevole e inclusivo.

La tragedia delle foibe è stata analizzata e documentata, le foibe non erano solo luoghi di esecuzioni, ma anche di disperazione, poiché i soldati nemici, i cristiani e i partigiani arrestati erano detenuti nelle foibe prima di essere uccisi, l’obiettivo principale di questa tragedia era quello di cancellare un intero gruppo di persone dalla storia, già come l’olocausto, ed è una tragedia che non può essere facilmente dimenticata.

Il 18 agosto 1946 sulla spiaggia di Vergarolla, dove si svolgono le gare natatorie per la Coppa Scarioni, scoppia un’enorme quantità di esplosivo uccidendo circa cento persone, il numero delle vittime non verrà mai stabilito con esattezza, quella che passerà alla storia come la Strage di Vergarolla convinse la comunità italiana dell’aperta ostilità del nuovo regime nei suoi confronti, e dà il via a nuove partenze.

Quando dopo il trattato di Parigi del 1947 diventa ormai chiaro che gran parte dell’Istria resterà a Tito, gli italiani delle città slovene e croate si trovano di fronte a una scelta ossia: restare e diventare cittadini Jugoslavi, perdendo qualsiasi contatto, anche linguistico e culturale, con la loro identità italiana, o partire.

Presto le città si svuotano e Pola, Fiume, Umago, ma anche Spalato, Zara, diventano presto fantasma, i negozi chiudono, le famiglie partono portando con sé le loro cose: vestiti, ricordi, mobili, a volte anche bare, per non lasciare i loro morti in una terra non più considerata come propria.

L’episodio passato alla storia come Treno della vergogna si colloca all’interno di questo scenario: nel 1947 alcuni esuli provenienti da Pola approdano ad Ancona, dove vengono accolti con ostilità.

La convinzione diffusa è infatti che la maggior parte degli esuli sia composta da fascisti in fuga dal regime di Tito, gente ostile al comunismo e al nuovo liberatore.

Forse non era chiaro con esattezza cosa stava realmente avvenendo dall’altra parte dell’Adriatico, ma un importante ruolo lo giocò la diffidenza verso i nuovi arrivati: avevano altri tratti somatici, parlavano un dialetto diverso, non parlavano di sé, l’ostilità nei confronti dello straniero cresce.

In realtà, moltissimi fra gli esuli non solo non hanno mai appoggiato il fascismo, ma erano apertamente antifascisti, cattolici o ex partigiani che disapprovavano e temevano i metodi titini di imposizione del potere. Non solo, nel frattempo Stalin ha condannato apertamente Tito disconoscendo i suoi metodi, così anche i comunisti aderenti all’ideologia staliniana furono ugualmente costretti a partire, e si trovarono anch’essi profughi in Italia.

Da Ancona gli esuli partirono su un convoglio alla volta di Bologna, si trattava di un treno merci che una volta arrivato in città permise loro di rifornirsi di viveri della Croce Rossa e della Pontificia Opera Assistenza per i profughi.

Ma una volta arrivati in stazione, i ferrovieri si ribellarono, consideravano quel treno il treno dei fascisti, come verrà appellato, partì lo sciopero e il più importante snodo ferroviario del paese si bloccò: le persone vennero lasciate senza cibo, impossibilitate a scendere dal treno, alcuni esuli ricorderanno nei loro memoriali episodi in cui il latte destinato ai bambini venne rovesciato sui binari e il cibo gettato nell’immondizia, pur di non essere dato a chi viene considerato fascista.

Reazioni di diffidenza e aperta ostilità nei confronti deli esuli in tutta Italia fu più frequente di quel che si immagina, per questa ragione molti di loro, anche a distanza di anni, racconteranno di aver vissuto per tutta la vita con il timore di raccontare la propria storia per paura di subire discriminazioni, una forma di memoria ed identità personali cancellate dalla vergogna.

Come si è andato creando, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, il “silenzio di Stato” sull’eccidio delle popolazioni giuliane del maggio-giugno 1945 da parte dell’esercito di Tito e dei partigiani comunisti? Quali sono stati i motivi che hanno condotto a scorporare dalla coscienza collettiva fatti criminosi così gravi che hanno coinvolto diverse migliaia di cittadini italiani, barbaramente trucidati spesso soltanto per il fatto di essere italiani? Perché tale vergognoso silenzio da parte di uno Stato che ha sempre ricordato e commemorato i propri caduti per la patria?

Quanto si è detto finora spiega perché l’Italia del dopoguerra non desiderasse riaprire il delicato capitolo sulle foibe triestine-istriane, anzi cercò in tutti i modi di scorporare quegli avvenimenti, che considerava scomodi e imbarazzanti, dalla coscienza resistenziale nazionale.

La spiegazione di comodo adottata dalla storiografia ufficiale, e in particolare da quella di sinistra, fu che quegli uccisi, gli “infoibati”, erano in realtà fascisti, criminali di guerra e quindi immeritevoli di essere ricordati, ma questa era la versione dei fatti che il Governo di Tito aveva fatto circolare all’indomani dei massacri, agli “infoibati” di destra si opposero i morti di sinistra, come anche alla memoria delle foibe triestine si oppose quella della Risiera di San Sabba.

Questo modo ideologico di leggere la storia ha però ormai fatto il suo tempo; esso è finito, è scomparso con la caduta del muro di Berlino e con la fine della guerra fredda. Va ricordato però che il “silenzio di Stato” sulle foibe e sui massacri perpetrati nei territori giuliani nel 1945 fu “imposto” non soltanto dalla “cattiva coscienza” dei comunisti collaborazionisti col regime di Tito, ma anche dalla classe politica in quegli anni al potere in Italia.

Dimenticare quei terribili fatti in realtà faceva comodo a tutti e fu così che uno dei capitoli più dolorosi della nostra storia nazionale fu volutamente archiviato, ma nessuno poté cancellarne il ricordo nella memoria delle popolazioni che avevano vissuto quella tragedia.

Riportare alla memoria quei fatti è quindi oggi un obbligo morale che si impone alla coscienza civile della nazione, spetta perciò sia all’autorità pubblica sia alla ricerca storica promuoverla, ma nella verità e nell’aderenza critica ai fatti, senza però che essa venga strumentalizzata (come purtroppo è a volte avvenuto) per fini politici o di parte, bisogna rompere il tabù dell’oblio sul dramma delle foibe una “vergogna” tenuta nascosta per anni.

Ma la Storia non ci ha insegnato nulla dato che momenti “vergognosi” si ripetono ancora e sotto i nostri occhi.

Concludo col dire che, io posso essere definita “idiota” ma urlerò fino all’ultimo respiro di essere ANTI FASCISTA E ANTI COMUNISTA perché la storia ci insegna che gli estremismi e le dittature, il voler predominare, portano solo odio e repressione e morte!

A buon intenditor Poche Parole!!

Da parte mia è tutto.

Alla Prossima da SonoSoloParole.